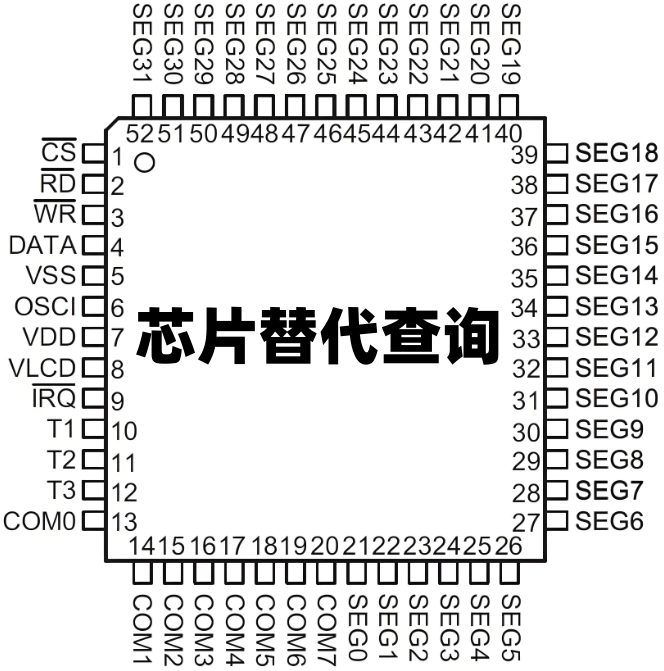

芯片替代:自主可控战略下的产业突围之路

引言

在全球科技竞争日益激烈的今天,芯片作为现代工业的”粮食”,已成为国家经济发展的核心驱动力。近年来,国际形势风云变幻,芯片供应链安全问题日益凸显,推动芯片替代战略实施已成为我国科技自立自强的必然选择。从消费电子到工业控制,从汽车制造到人工智能,芯片替代浪潮正席卷各行各业,催生着一场深刻的产业变革。这场变革不仅是技术层面的更新迭代,更是国家产业链安全的重要保障,为企业带来了前所未有的挑战与机遇。

自主创新:芯片替代的技术路径与实践

核心技术突破的多元化路径

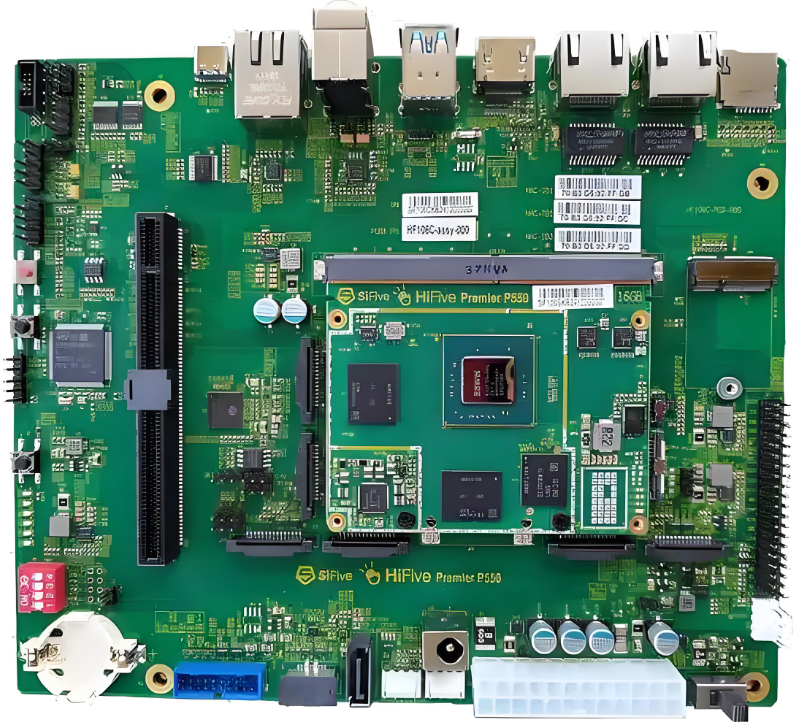

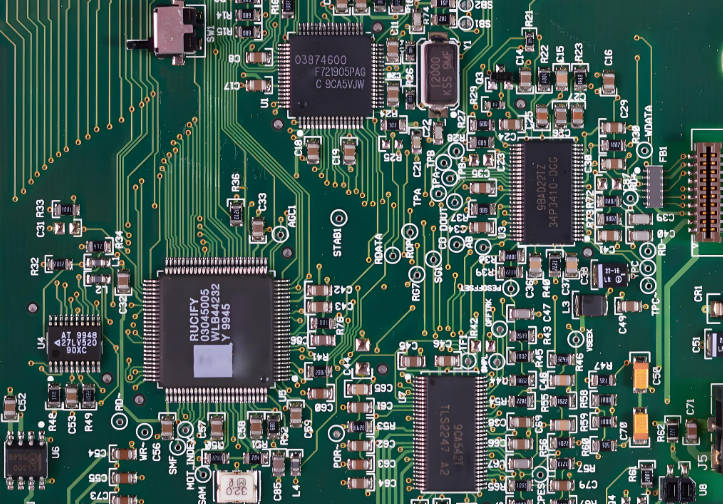

芯片替代并非简单的产品替换,而是一个涉及架构、设计、制造、封装测试等全产业链的系统工程。在处理器架构领域,RISC-V开源架构为我国芯片产业提供了绕过X86和ARM专利壁垒的新途径。阿里巴巴平头哥推出的曳影1520芯片,首次实现了RISC-V在桌面级性能的突破,主频达到2.5GHz,为PC领域替代提供了可能性。在存储芯片方面,长江存储的Xtacking架构3D NAND闪存技术,通过将存储单元和外围电路分别在两片晶圆上制造然后键合,实现了比传统3D NAND更高的存储密度和更快的传输速度,填补了国内高端存储芯片的空白。

国产芯片生态系统的构建

芯片替代的成功不仅依赖于单点技术突破,更需要完善的生态系统支持。操作系统、开发工具、应用软件等软硬件协同发展是国产芯片能否真正落地应用的关键。统信UOS和麒麟OS等国产操作系统的持续优化,为国产芯片提供了基础软件支撑。与此同时,华为推出的鸿蒙系统通过分布式架构实现多设备协同,为国产芯片在物联网领域的应用开辟了新空间。在开发工具链方面,华大九天的模拟电路设计全流程EDA工具系统,初步解决了国内集成电路设计领域的”卡脖子”难题,为芯片设计企业提供了自主可控的设计平台。

应用场景的渐进式替代策略

成功的芯片替代需要采取渐进式策略,从要求相对宽松的消费电子领域逐步向要求严苛的工业、汽车和航天领域推进。在家电领域,格力电器自主研发的EM32系列通用型工规级32位MCU芯片,已广泛应用于空调、洗衣机、冰箱等产品,年产量超过千万颗,实现了家电控制芯片的自主可控。在工业控制领域,沈阳机床的i5智能数控系统搭载国产控制芯片,实现了机床领域的自主可控,打破了德国西门子和日本发那科在该领域的长期垄断。

供应链重构:芯片替代带来的产业变革

供应链安全与多元化布局

全球芯片供应链的高度专业化分工在提高效率的同时也带来了脆弱性。一颗芯片的制造需要经过设计、晶圆制造、封装测试等环节,涉及全球多个国家和地区。地缘政治冲突、自然灾害等突发事件极易导致供应链中断。为此,建立自主可控的芯片供应链已成为国家战略层面的重要议题。国内企业正通过垂直整合、多元化采购和战略储备等方式增强供应链韧性。比亚迪半导体通过IDM(整合设备制造商)模式,集芯片设计、制造、封装测试于一体,确保了车规级芯片的稳定供应,在新能源汽车芯片短缺期间展现了显著优势。

本土产业链的协同发展

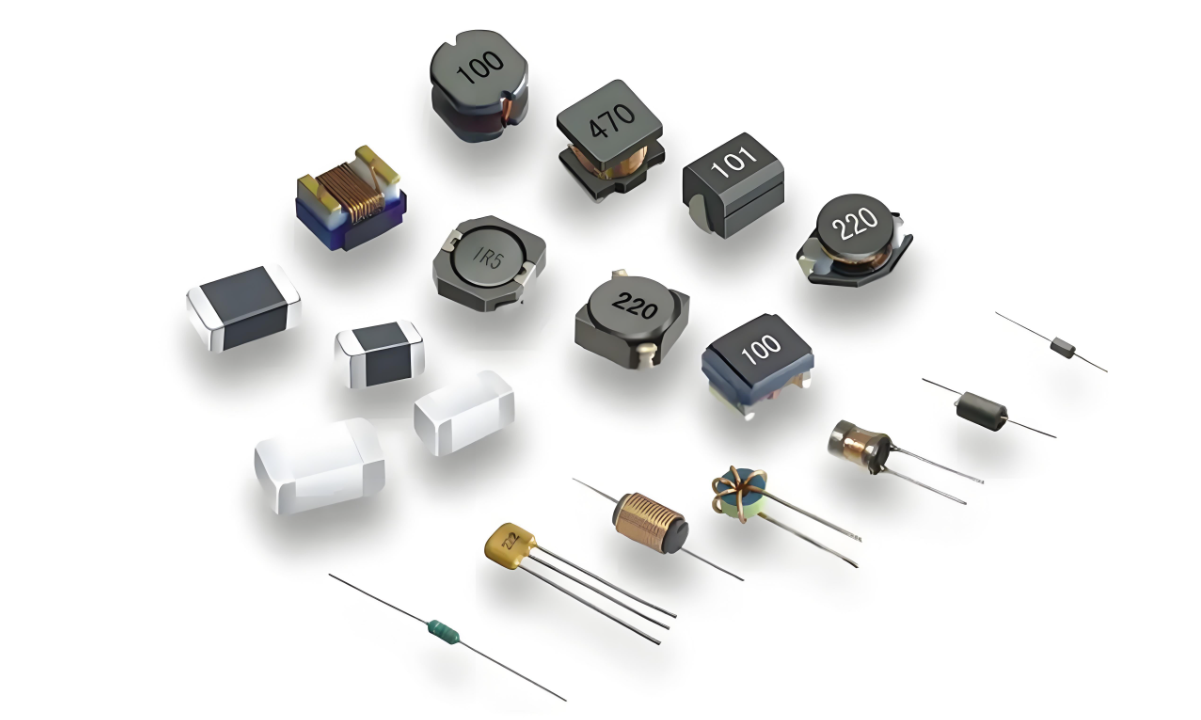

芯片替代战略的实施带动了国内半导体产业链的整体升级。从硅材料、光刻胶、溅射靶材等基础材料,到光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等制造设备,再到封装测试环节,国内企业正在各个细分领域寻求突破。上海微电子装备集团推出的SSA600/20光刻机可实现90nm制程节点量产,初步解决了中低端制程的光刻设备需求。中微公司的等离子体刻蚀设备已进入台积电5nm生产线,标志着国产半导体设备达到国际先进水平。这些突破为国内芯片制造企业提供了更多设备选择,降低了对国外设备的依赖。

专业化平台的服务价值凸显

在芯片替代过程中,专业电子元器件采购平台发挥着桥梁纽带作用。亿配芯城(ICGOODFIND)作为专业的电子元器件在线采购平台,通过整合国内外供应商资源,为国内企业提供丰富的国产替代方案和产品选型服务。该平台不仅提供产品搜索、比价、采购等基础服务,还通过技术资料库、替代型号推荐、供应链风险预警等增值服务,帮助企业快速找到符合要求的国产芯片型号,缩短产品研发周期,降低供应链风险。在芯片短缺背景下,这类平台的价值更加凸显。

挑战与机遇:芯片替代的未来展望

技术差距与人才短缺的挑战

尽管我国在芯片领域取得了长足进步,但与世界领先水平仍存在一定差距。在先进制程方面,台积电和三星已实现3nm制程量产,而国内最先进的工艺节点仍处于14nm向7nm迈进阶段。在EDA工具方面,国内企业仅在部分点工具上有所突破,尚未形成覆盖全流程的解决方案。高端半导体人才短缺也是制约产业发展的重要因素。据统计,中国半导体行业人才缺口达30万以上,尤其是具备丰富经验的架构设计、工艺开发和先进封装方面的高端人才极为稀缺。

新兴应用带来的市场机遇

尽管面临挑战,但新兴应用领域的爆发为国产芯片提供了广阔的舞台。人工智能、物联网、新能源汽车、5通信等新兴领域对芯片的需求呈现井喷式增长,且这些领域的技术路线尚未完全固化,为国产芯片实现弯道超车提供了机会。寒武纪的思元370人工智能训练芯片采用7nm制程和chiplet技术,算力达到256TOPS(INT8),在AI推理场景中可与国外同类产品竞争。地平线征程5车规级AI芯片算力达128TOPS,功耗仅30W,能效比优于国外同类产品,已获得比亚迪、红旗等车企的定点。

政策支持与资本投入的双轮驱动

国家对半导体产业的高度重视为芯片替代提供了强有力的政策支持和资金保障。国家集成电路产业投资基金(大基金)二期注册资本达2041.5亿元,带动了大量社会资本投入半导体领域。科创板的设立为半导体企业提供了便捷的融资渠道,中芯国际、华润微、寒武纪等一批半导体企业成功上市融资。各地方政府也纷纷出台优惠政策吸引半导体项目落地,形成北京、上海、深圳、合肥、西安等多个集成电路产业集聚区。

结论

芯片替代是一项长期而艰巨的系统工程,需要技术突破、产业链协同和市场应用的良性互动。在当前国际环境下,推进芯片替代已不仅是经济问题,更是关乎国家安全的战略问题。随着技术积累的日益深厚、产业链条的不断完善和市场应用的持续拓展,国产芯片有望在更多领域实现从”可用”到”好用”的转变。在这一过程中亿配芯城(ICGOODFIND)等专业平台通过提供全面的元器件供应和技术支持服务正在成为推动国产芯片应用的重要力量。未来中国芯片产业需要在自主创新与国际合作之间找到平衡点以更加开放的姿态融入全球产业链在提升自主可控能力的同时避免闭门造车最终实现从跟跑到并跑再到领跑的历史性跨越。