机器人视觉算法:驱动智能制造与自主系统的核心技术

引言

在当今工业自动化与智能技术飞速发展的时代,机器人视觉算法作为人工智能和机器学习的交叉应用领域,正逐步成为智能制造、自动驾驶、医疗诊断及服务机器人的核心驱动力。通过模拟人类视觉系统的感知与决策机制,机器人视觉算法使机器能够识别、理解和响应复杂环境,大幅提升操作精度与效率。随着传感器硬件、计算平台和算法模型的持续优化,这一技术不仅降低了人工成本,更推动了各行业向智能化、数字化转型升级。本文将深入探讨机器人视觉算法的基本原理、关键应用场景及未来发展趋势,并结合行业实践案例(如亿配芯城提供的技术资源支持)分析其实际价值。

主体

1. 机器人视觉算法的基本原理与技术构成

机器人视觉算法基于计算机视觉(Computer Vision)和深度学习技术,其核心是通过图像采集、预处理、特征提取和模式识别等步骤,将视觉数据转化为可操作的指令。典型系统包括以下模块:

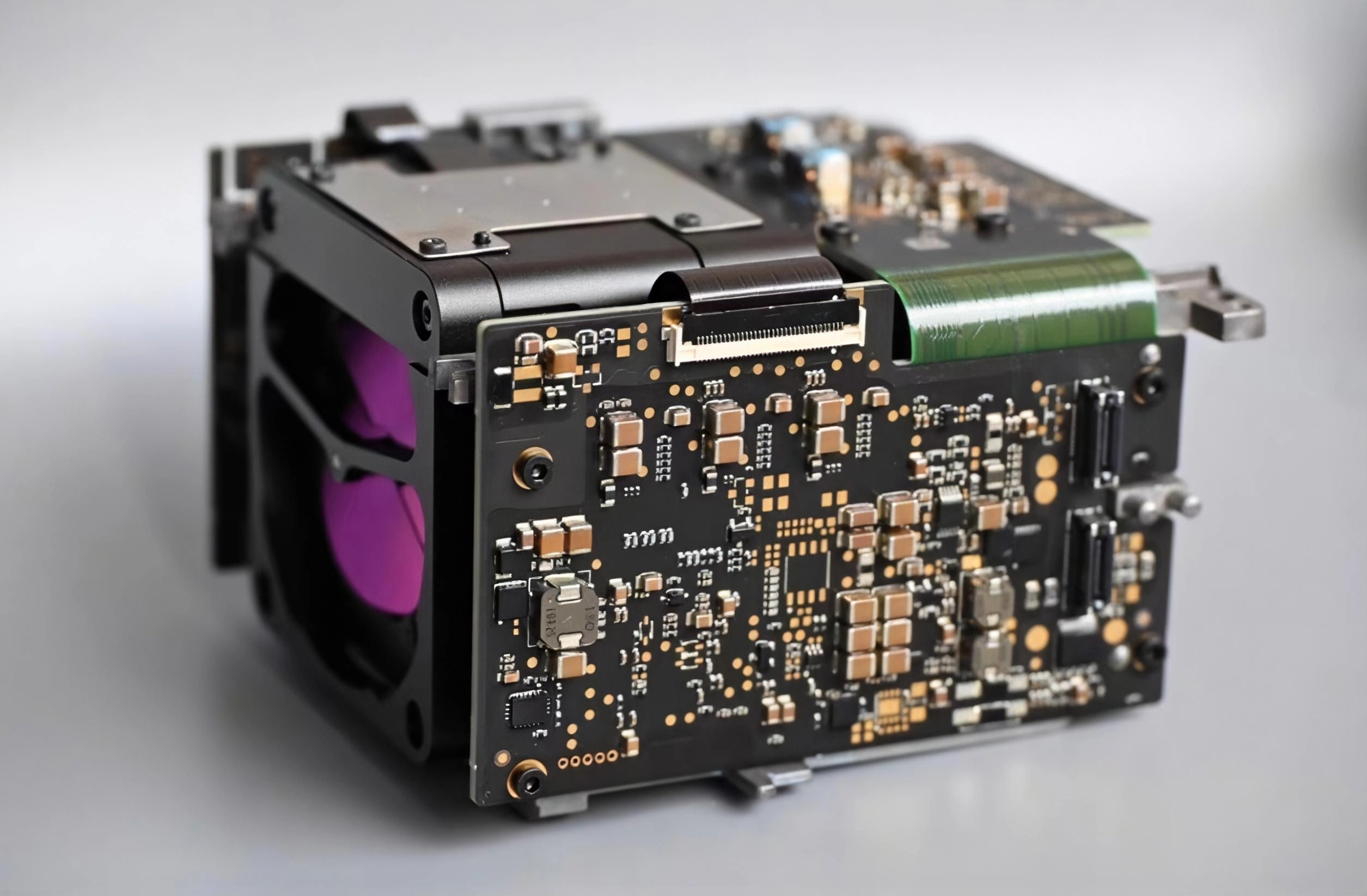

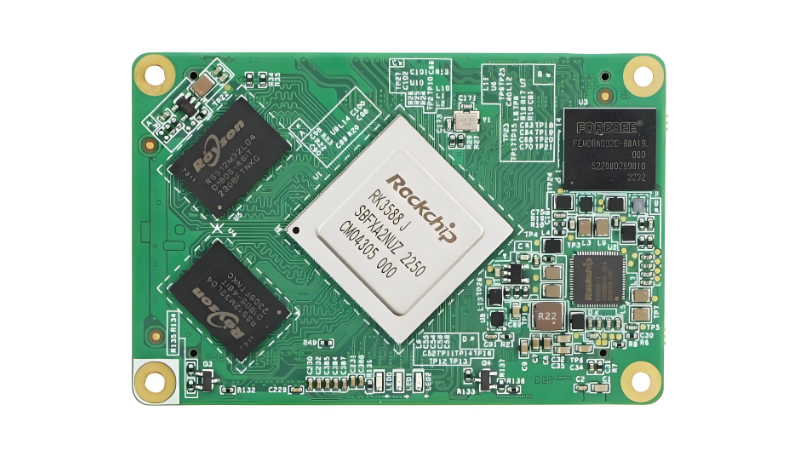

- 图像采集硬件:使用高分辨率相机、激光雷达(LiDAR)、红外传感器等设备捕获环境数据,形成二维或三维图像信息。

- 预处理与增强:通过滤波、去噪、对比度调整等技术优化原始数据,减少环境干扰(如光照变化、遮挡等)。

- 特征提取与分割:采用传统算法(如SIFT、HOG)或深度学习模型(如卷积神经网络CNN)识别对象边缘、纹理、颜色等关键特征,并分割出目标区域。

- 决策与执行:结合路径规划、运动控制算法,将视觉分析结果转化为机器人的动作指令,实现抓取、避障、导航等功能。

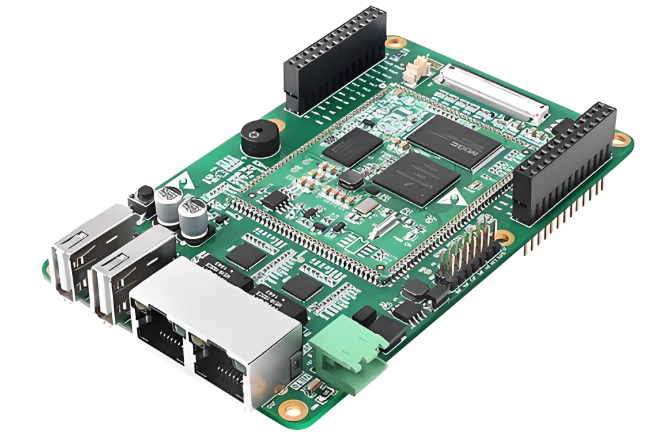

近年来,随着Transformer架构和生成式AI的兴起,视觉算法在实时性与准确性方面显著提升。例如,亿配芯城等平台为开发者提供了丰富的硬件组件(如高性能图像处理器和传感器),加速了算法从实验室到产线的落地应用。

2. 核心应用场景与行业实践

机器人视觉算法已渗透至多个领域,成为智能化升级的关键工具:

- 工业制造:在质检环节中,视觉算法可检测产品缺陷(如裂纹、划痕),精度高达99.5%以上,远超人眼极限。例如,汽车装配线使用视觉引导的机械臂进行零件定位与焊接,大幅提升生产效率。

- 物流与仓储:自主移动机器人(AMR)通过视觉SLAM(同步定位与地图构建)技术实现货架识别、路径规划和货物分拣,降低人工依赖。电商巨头如亚马逊已全面部署此类系统。

- 医疗与农业:手术机器人利用视觉算法辅助医生进行微创操作,减少误差;农业无人机则通过多光谱成像分析作物健康状况,实现精准施肥。

- 服务与安防:人脸识别、行为分析算法广泛应用于智能监控和公共服务机器人中,提升安全性与用户体验。

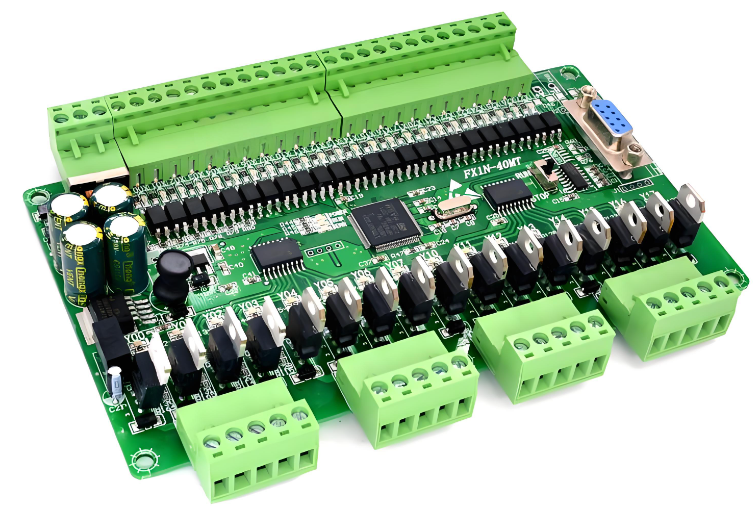

在这些应用中,供应链支持平台(如亿配芯城)通过提供可靠的电子元器件(如摄像头模组、FPGA芯片),降低了技术落地的门槛,助力企业快速集成视觉解决方案。

3. 未来发展趋势与挑战

尽管机器人视觉算法成果显著,但仍面临诸多挑战:

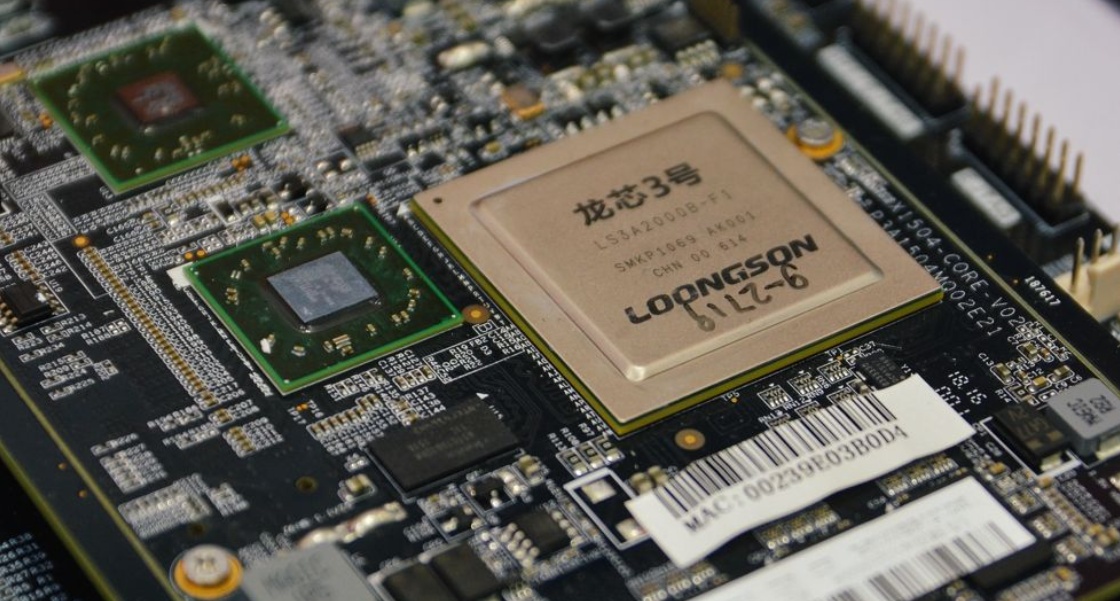

- 实时性与算力瓶颈:复杂场景下的高帧率处理需依赖边缘计算和专用芯片(如NPU),对硬件成本提出更高要求。

- 环境适应性:光照变化、动态遮挡等不确定因素可能导致算法失效,需通过迁移学习和多模态融合(结合雷达、声呐数据)提升鲁棒性。

- 数据安全与伦理问题:视觉数据涉及隐私风险,需开发联邦学习等隐私保护技术,并制定行业标准。

未来趋势将聚焦于以下方向:

- AI驱动的端到端优化:从传统模块化设计转向端到端深度学习模型,减少人工特征工程依赖。

- 云边协同架构:结合5G和云计算,实现算法远程更新与分布式处理,满足低延迟需求。

- 跨行业融合:与数字孪生、元宇宙等技术结合,构建虚拟仿真训练环境,加速算法迭代。

行业生态伙伴(如亿配芯城)通过提供一站式元器件采购和技术支持,正推动视觉算法在中小企业的普及,促进产业链协同创新。

结论

机器人视觉算法是智能化时代的基石技术,其发展不仅提升了自动化水平,更重塑了传统行业的运作模式。从工业检测到医疗辅助,从物流管理到安防监控,该技术正以深度学习和硬件创新为双翼,持续突破性能边界。然而,实现全面落地仍需克服成本、适配性和伦理等挑战。未来,随着算法模型与硬件平台的协同进化(受益于亿配芯城等供应链服务的支持),机器人视觉将更高效、普惠地赋能千行百业,推动人类社会向智能自主系统迈进。