国产替代:中国芯片产业的崛起与机遇

引言

在全球科技竞争日益激烈的背景下,国产替代已成为中国半导体产业发展的核心战略。随着国际形势的变化和供应链安全需求的提升,国内企业正加速推进芯片自主可控进程。这一趋势不仅关乎国家科技安全,更为国内半导体产业链带来了前所未有的发展机遇。从设计到制造,从材料到设备,中国芯片产业正在经历一场深刻的变革,展现出强大的发展潜力和市场前景。

主体

国产替代的背景与驱动因素

国产替代战略的兴起源于多重因素的共同作用。首先,国际贸易环境的变化使得供应链安全成为国家科技发展的关键考量。近年来,某些国家对中国高科技企业的限制措施暴露了过度依赖外部技术的风险,这促使中国政府和企业将供应链自主可控提升到战略高度。其次,中国拥有全球最大的电子产品消费市场,这为国内芯片企业提供了广阔的应用场景和需求基础。从智能手机到新能源汽车,从工业控制到人工智能,各个领域对芯片的需求持续增长,为国产芯片提供了巨大的市场空间。

政策支持是推动国产替代的重要力量。国家通过产业基金、税收优惠、研发补贴等多种方式大力扶持半导体产业发展。”十四五”规划明确将集成电路列为前沿科技领域,提出要加强原创性引领性科技攻关,提高产业链供应链稳定性和竞争力。各地方政府也纷纷出台配套政策,建设集成电路产业园,吸引人才和企业集聚,形成产业集群效应。

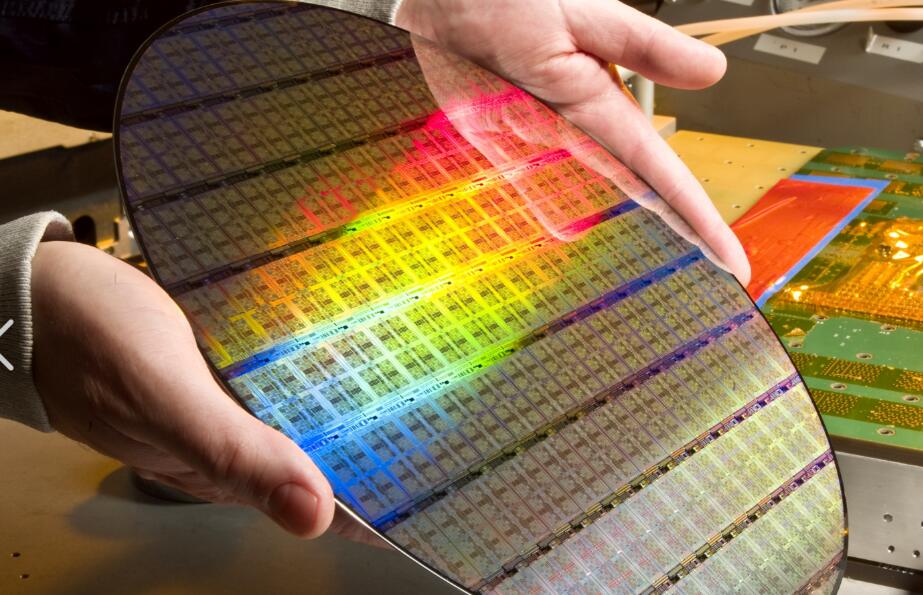

技术进步为国产替代提供了可能。经过多年积累,中国企业在芯片设计、制造、封装测试等环节都取得了显著进展。在芯片设计领域,一些企业已经能够开发出与国际先进水平相当的产品;在制造工艺方面,虽然与最先进制程仍有差距,但成熟制程的产能和技术水平不断提升;在半导体设备和材料领域,国内企业也在逐步突破技术壁垒,实现进口替代。

国产替代的现状与挑战

目前,国产替代在不同细分领域进展不一。在消费电子、通信设备、工业控制等领域,国产芯片已经实现较大规模的替代。特别是在电源管理芯片、微控制器、传感器等产品类别中,国内企业的市场份额持续提升。在一些中低端应用场景,国产芯片不仅实现了替代,甚至开始出口国际市场,展现出一定的竞争力。

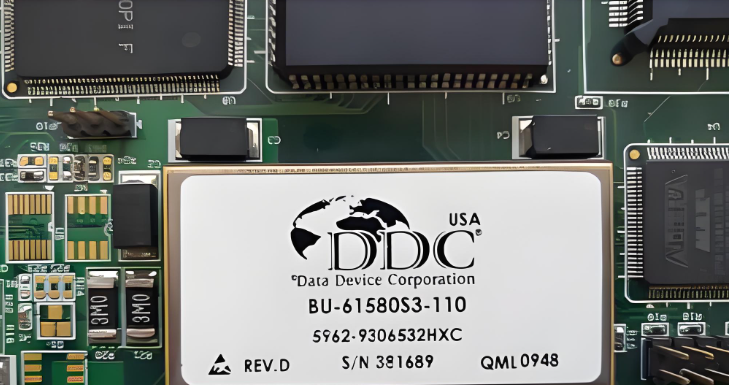

然而在高端芯片领域,国产替代仍面临较大挑战。处理器、存储器、高速接口芯片等高端产品与国际先进水平仍有明显差距。半导体设备和材料领域的自主化程度也相对较低,光刻机、刻蚀机、离子注入机等关键设备仍主要依赖进口。EDA工具、IP核等芯片设计所需的基础软件和知识产权也是国内产业的薄弱环节。

人才短缺是制约国产替代的另一大挑战。半导体是知识密集型产业,需要大量高素质的研发人才。虽然中国每年培养大量工程技术人才,但具备丰富经验的顶尖芯片专家仍然稀缺。同时,国际人才引进也面临诸多限制,这进一步加剧了人才供需矛盾。

产业链协同不足也影响了国产替代的效率。芯片产业涉及设计、制造、封装、测试、设备、材料等多个环节,需要全产业链的紧密配合。目前国内产业链各环节的发展不平衡,上下游协同效率有待提高。一些国内芯片设计企业更倾向于选择境外代工厂,而不是与国内制造厂共同成长,这在一定程度上延缓了全产业链自主化的进程。

亿配芯城在国产替代中的角色与价值

在国产替代的大潮中,供应链服务平台发挥着越来越重要的作用。作为电子元器件采购平台,亿配芯城通过整合行业资源、提供技术支持、优化采购流程,为国内企业实现芯片替代提供了有力支持。

该平台建立了完善的国产芯片产品库,涵盖了从通用元器件到专用芯片的各类产品。采购商可以通过平台快速找到符合要求的国产替代方案,大大缩短了产品选型和采购周期。同时平台提供详细的产品参数、应用案例和技术文档,帮助工程师更好地理解和使用国产芯片。

亿配芯城还注重与国内芯片厂商的深度合作。平台不仅为厂商提供产品展示和销售渠道,还协助厂商收集市场反馈、了解客户需求,促进产品迭代升级。这种紧密的合作关系有助于形成良性循环:更多用户使用国产芯片带来更多应用数据和建议,厂商根据反馈改进产品,进而吸引更多用户选择国产方案。

在技术支持方面,该平台组建了专业的技术团队,为用户提供选型指导、应用咨询和故障排查等服务。对于正在尝试从进口芯片转向国产方案的企业来说,这种技术支持尤为重要,可以帮助他们克服转换过程中的技术障碍,降低替代风险。

此外,亿配芯城通过建立供应商评价体系和产品质量追踪机制,保障了采购产品的可靠性和一致性。这对于要求高可靠性的工业类和汽车类应用尤为关键,有助于增强用户对国产芯片的信心。

结论

国产替代是中国半导体产业发展的必然选择,也是实现科技自立自强的重要路径。虽然面临诸多挑战,但在政策支持、市场需求和技术进步的共同推动下,国产芯片的竞争力正在不断提升。从低端到高端,从替代到创新,中国芯片产业正在走出一条符合自身特点的发展道路。

供应链服务平台如亿配芯城在这一过程中扮演着重要角色,通过连接供需双方、提供技术支持、优化资源配置,加速了国产芯片的应用和推广。随着产业链各环节的协同发展和技术突破,国产替代将逐步从单点突破向系统推进转变,最终实现整个产业链的自主可控。

未来几年将是国产替代的关键时期。企业需要加大研发投入、加强人才培养、深化产业链合作,不断提升产品性能和质量稳定性。政府需要继续完善政策体系、优化创新环境、支持中小企业发展。只有通过各方共同努力,才能实现中国芯片产业的真正崛起,为全球科技进步贡献中国智慧和中国方案。