5 月 17 日消息,英国《金融时报》援引知情人士透露,英伟达(NVIDIA)计划在上海设立全球级研发中心,这是其应对美国对华芯片出口限制、巩固中国市场地位的关键举措。该中心将聚焦定制化技术研发与本土人才培育,目标在 2030 年前推动中国市场营收从 2024 年的 170 亿美元跃升至 500 亿美元。

一、战略布局:应对出口管制的关键一步

英伟达此次扩编研发中心,直接回应美国商务部 2025 年 4 月升级的AI 芯片出口限制。根据新规,英伟达被禁止向中国出口当前一代 H20 芯片,转而提供性能降低的 L20 芯片。为突破技术封锁,上海研发中心将承担合规性产品优化任务,例如在不违反出口限制的前提下,通过软件调校提升 L20 芯片的实际算力表现。

值得关注的是,研发中心将保留核心设计在海外,避免涉及敏感技术转移。英伟达明确表示,不会将 GPU 架构设计发送至中国进行修改。这种 “全球设计 + 本地优化” 模式,既满足美国监管要求,又能快速响应中国客户需求,例如为字节跳动、阿里巴巴等企业提供专属 AI 推理解决方案。

二、研发重点:定制化技术与全球协同

上海团队将深度参与英伟达全球研发体系,重点突破三大领域:

- 芯片设计验证:针对中国数据中心高密度部署需求,优化 H100、A100 等芯片的散热与能效表现,降低客户运营成本。

- 自动驾驶技术:结合中国智能网联汽车(ICV)发展需求,开发适配城市 NOA(Navigate on Autopilot)功能的车载计算平台,计划与蔚来、小鹏等车企展开联合测试。

- ASIC 芯片开发:设计面向边缘计算的专用集成电路,例如为工业物联网设备定制低功耗 AI 芯片,目标 2026 年前实现量产。

此外,研发中心将依托上海模速空间等 AI 产业集聚区的算力资源,接入上海市智能算力公共服务平台,实现与临港、松江等智算中心的毫秒级时延互联。这种 “算力 + 算法 + 场景” 的闭环生态,将大幅缩短技术迭代周期。

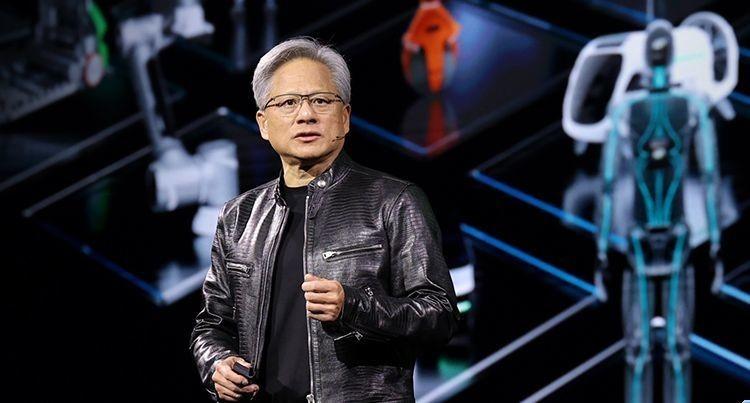

三、人才争夺:黄仁勋的中国智略

黄仁勋在与上海市长龚正的会面中明确表示,上海研发中心将成为全球 AI 人才枢纽。目前,英伟达已启动 “上海 AI 人才计划”,面向全球招聘:

- 深度学习工程师:负责下一代 Transformer 架构优化,重点突破多模态模型的实时推理技术。

- ASIC 芯片架构师:主导边缘 AI 芯片设计,要求具备 5nm 以下先进制程经验。

- 自动驾驶系统专家:熟悉中国《智能网联汽车准入试点》政策,能快速整合高精地图与车路协同数据。

为吸引顶尖人才,英伟达将与上海交通大学、复旦大学共建联合实验室,提供百万级科研基金支持,并设立 “黄仁勋奖学金”,定向培养芯片设计与 AI 算法领域的复合型人才。

四、政策协同:上海的 “AI 特区” 效应

上海市政府对该计划给予全方位支持:

- 空间资源:优先提供徐汇滨江 AI 产业带的甲级写字楼,租金补贴比例达 30%。

- 算力保障:将英伟达研发需求纳入上海市智能算力统筹调度平台,优先分配临港智算中心的 A100 算力资源。

- 人才政策:为研发中心核心团队提供 “人才公寓” 与落户绿色通道,符合条件的外籍专家可申请 5 年有效期的 “上海科技创新签证”。

这种 “政策 + 产业 + 人才” 的协同效应,使上海成为英伟达在亚太地区最具竞争力的研发基地。据知情人士透露,上海市正争取将该中心纳入金砖国家人工智能合作框架,推动其参与制定国际 AI 标准。

五、市场潜力:500 亿美元目标的底气

中国市场对英伟达的战略价值体现在三个层面:

- 规模优势:2024 年中国 AI 算力市场规模达 320 亿美元,占全球 38%,预计 2028 年将突破 800 亿美元。

- 场景丰富:制造业智能化改造、生物医药研发、城市大脑等应用场景,对 AI 芯片的定制化需求远超欧美市场。

- 生态韧性:尽管面临华为昇腾等本土芯片竞争,但英伟达 CUDA 生态仍占据中国 AI 开发者市场的 76% 份额。

黄仁勋在台北 Computex 大会上强调,英伟达将通过本地制造 + 全球研发的双轮驱动,确保中国市场份额不低于 20%。为此,其计划在 2026 年前将上海研发中心员工规模扩大至 5000 人,与苏州测试中心、深圳应用创新中心形成长三角 AI 技术三角。

亿配芯城 ICgoodFind:聚焦 AI 芯片供应链机遇

作为电子元器件专业平台,亿配芯城与ICGOODFIND敏锐捕捉到英伟达上海研发中心落地带来的供应链机遇:

- 核心元器件:HBM3E 存储芯片、高带宽射频连接器、液冷散热模组等需求将显著增长。

- 测试设备:高精度晶圆检测设备、AI 芯片老化测试系统的采购量预计提升 40%。

- 材料供应:先进封装用底部填充胶、散热硅脂等特种材料的国产化替代进程加速。