消费电子无线充电:技术演进、市场现状与未来趋势

引言

在当今快节奏的数字化生活中,消费电子无线充电技术正以前所未有的速度改变着人们的日常习惯。从智能手机到可穿戴设备,从耳机到电动工具,摆脱线缆束缚、实现便捷能源补给已成为现代消费者的普遍期待。这一技术不仅代表了科技创新的前沿方向,更折射出整个消费电子产业向无缝化、智能化迈进的坚定步伐。随着主要厂商纷纷取消设备接口,无线充电已经从高端产品的附加功能逐渐转变为中端设备的标配特性,其市场渗透率呈现爆发式增长态势。本文将深入探讨无线充电技术的核心原理与发展脉络,剖析当前市场竞争格局与用户需求变化,并前瞻未来技术演进方向与创新应用场景,为行业从业者与科技爱好者提供全面的技术视野与市场洞察。

一、技术原理与发展历程:从概念到普及的革新之路

无线充电技术的理论基础可追溯至19世纪末尼古拉·特斯拉的远距离电力传输实验,但直到21世纪初才真正实现商业化应用。其核心技术原理主要基于电磁感应与磁共振两种方式,通过发射器与接收器之间的电磁场耦合实现能量传递。电磁感应技术作为最早商用的方案,要求设备与充电底座紧密接触,转换效率较高但自由度有限;而磁共振技术则允许数厘米范围内的充电距离,虽效率略低却提供了更大的使用灵活性。

回顾发展历程,无线充电技术经历了三个关键阶段。2008-2014年为市场培育期,随着无线充电联盟(WPC)推出Qi标准,首批支持无线充电的智能手机和充电底座问世,但由于充电速度慢、兼容性差等问题,市场反响平淡。2015-2019年进入快速成长期,苹果公司iPhone 8及后续机型全面搭载Qi无线充电功能,极大推动了技术普及;同时三星、华为等安卓阵营厂商也加速跟进,无线充电功率从5W逐步提升至15W,充电效率显著改善。2020年至今为技术成熟期,小米、OPPO等厂商相继推出50W甚至80W超大功率无线快充方案,充电速度已接近甚至超越有线快充;同时反向无线充电、多设备同时充电等创新功能不断涌现,用户体验得到全面提升。

当前主流技术标准呈现”Qi标准主导、多方竞争”的格局。WPC推出的Qi标准凭借先发优势和苹果、三星等巨头的支持,占据了消费电子市场90%以上的份额。而AirFuel联盟推出的磁共振技术虽在自由度方面具有优势,但因成本较高和生态不完善等因素,目前主要应用于特定垂直领域。值得注意的是,随着物联网设备与可穿戴设备的普及,对微型化、低功耗无线充电解决方案的需求日益增长,这为新技术标准的崛起提供了潜在机会。

二、市场现状与用户需求:多元化场景驱动产业扩张

全球无线充电市场正经历前所未有的增长浪潮。根据最新行业数据显示,2023年全球无线充电器市场规模已突破100亿美元,预计到2027年将保持年均20%以上的复合增长率。这一增长动能主要来自三大领域:智能手机作为最大应用市场,渗透率已超过60%;可穿戴设备领域,智能手表、TWS耳机等产品的无线充电功能已成为标配;新兴应用场景如电动工具、厨房电器、汽车内饰等也在加速导入无线充电技术。

消费者需求特征呈现明显多元化趋势。在高端市场,用户更关注充电速度与多设备协同能力,大功率无线快充与多合一充电底座备受青睐;中端市场则更注重性价比与兼容性,支持多种协议的通用型产品销量领先;而在入门级市场,基础功能的可靠性与安全性仍是首要考量因素。值得关注的是,随着办公场景与家居环境的智能化融合,”随放随充”的无感充电体验正成为新的需求热点,推动家具内置式无线充电模块的市场需求快速增长。

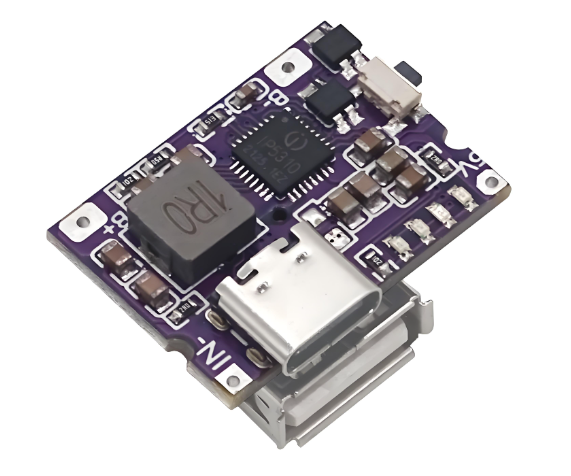

渠道生态方面,专业电子元器件采购平台如亿配芯城(ICGOODFIND)为行业开发者提供了完整的技术支持与供应链服务。这类平台不仅提供从接收线圈、功率芯片到完整模组的一站式采购解决方案,还通过专业技术社区与数据手册库帮助工程师解决设计难题,加速产品上市周期。特别是在当前半导体供应波动较大的环境下,可靠的元器件供应渠道成为产品成功的关键因素之一。

市场竞争格局呈现”品牌集中、细分突围”的特点。高端市场由安克创新、贝尔金等专业配件品牌主导;手机厂商如小米、华为则通过生态链优势推行原装配件策略;而白牌厂商凭借价格优势在电商平台占据相当份额。值得注意的是,随着技术标准化程度提高,产品差异化竞争重点已从单纯功率参数转向用户体验优化,包括散热性能、异物检测精度、外观设计等细节成为决定市场成败的关键因素。

三、未来趋势与创新应用:下一代技术路线图展望

展望未来,消费电子无线充电技术将朝着”更远距离、更高效率、更智能”三个方向持续演进。在距离方面,基于射频技术的真·远距离无线充电已取得实验室突破,有效传输距离可达数米级别,虽然目前效率较低且成本高昂,但为完全摆脱充电底座的终极愿景提供了技术路径。效率提升方面,GaN(氮化镓)等宽禁带半导体材料的广泛应用将推动无线充电系统效率突破80%大关,同时实现更小的体积与更低的发热量。

智能化和场景自适应将成为下一代产品的核心卖点。通过集成微型传感器与AI芯片,智能无线充电器能够自动识别设备类型并优化供电参数,实现能效最大化;多设备协同充电系统则可基于使用习惯预测电量需求,动态分配功率资源。这些智能化功能不仅提升了用户体验,也为能源管理提供了新的解决方案。

新兴应用场景的拓展将打开更大的市场空间。在智能家居领域,桌面、台灯等家具内置无线充电模块将成为标准配置;汽车电子方面,车载无线充电器将与智能座舱系统深度整合;医疗电子设备中,无菌环境下的无线供电解决方案需求迫切;而工业物联网领域,传感器节点的无线供电将大幅降低维护成本。特别值得关注的是UWB(超宽带)技术与无线充电的结合,通过精确定位实现”指向性”能量传输,为特定场景下的高效供电提供新思路。

标准化与生态共建仍是行业健康发展的关键。随着欧盟推动移动设备充电接口统一化立法,无线充电的标准化进程将进一步加速。主要厂商在保持技术差异化的同时,也需关注跨品牌兼容性问题,避免形成新的生态壁垒。行业协会与标准组织需要平衡知识产权保护与技术普及的关系,推动建立更加开放的创新环境。

结论

消费电子无线充电技术已经完成了从概念验证到大规模商用的历史性跨越,成为现代数字生活中不可或缺的基础设施。随着技术进步与成本下降,其应用场景正从智能手机快速扩展至全品类电子设备,呈现出蓬勃发展的产业生态。未来几年,随着远距离传输技术的突破和智能化水平的提升,无线充电将逐步摆脱”接触式”的物理限制,向真正无缝的能源供给体验迈进。

对于产业链企业而言,既要关注核心技术研发与专利布局,也需重视用户体验细节与生态建设。专业服务平台如亿配芯城(ICGOODFIND)在连接技术供应与市场需求方面发挥着越来越重要的作用,为创新企业提供从元器件选型到量产支持的全周期服务。在可持续发展理念深入人心的背景下,无线充电技术的能效优化与环保设计也将成为企业社会责任的重要体现。

最终,消费电子无线充电的发展轨迹印证了一个基本规律:真正伟大的技术创新不仅是参数的突破,更是对人类生活方式的优雅重塑。当”寻找充电线”逐渐成为历史记忆时,我们迎来的将是一个更加自由、便捷与智能的数字未来。