物联网低功耗芯片:驱动万物互联的隐形引擎

在当今这个万物互联的时代,物联网设备正以前所未有的速度融入我们生活的方方面面,从智能家居到工业自动化,从智慧城市到可穿戴设备。然而,这些设备的广泛部署面临着一个核心挑战:能源供应。许多物联网节点部署在偏远或难以触及的位置,频繁更换电池既不经济也不现实。正是在这一背景下,物联网低功耗芯片应运而生,成为支撑海量设备长期稳定运行的隐形引擎。它通过极致的能效设计,极大地延长了设备的工作寿命,降低了维护成本,是物联网规模化发展的关键基石。本文将深入探讨低功耗芯片的技术原理、核心设计策略、选型要点及其在未来物联网生态中的核心价值。

一、低功耗芯片的技术内核与工作原理

物联网低功耗芯片并非单一技术的产物,而是一系列先进设计理念和半导体工艺技术融合的结晶。其核心目标是在满足性能需求的前提下,将功耗降至最低。

动态电压与频率调节技术是低功耗设计的首要利器。传统的处理器通常以固定电压和频率运行,无论任务轻重,都消耗着相近的能量。而DVFS技术则允许芯片根据实时计算负载,动态地调整其工作电压和主频。当设备处理简单任务或处于空闲状态时,芯片会自动降低运行频率和工作电压,因为功耗与电压的平方成正比,微小的电压降低都能带来显著的节能效果。例如,一颗用于环境传感器数据采集的MCU,大部分时间可能只在极低的频率下运行,仅在需要传输数据时才瞬间提升性能,这种“按需分配”的策略从根本上优化了能效。

先进的电源管理单元和多种工作模式构成了芯片的“睡眠机制”。一颗优秀的低功耗芯片会定义出丰富细腻的功耗状态,如全速运行的“活跃模式”、CPU暂停但外设工作的“睡眠模式”、仅保留实时时钟和少量内存的“深度睡眠模式”,以及功耗极低至纳安级别的“关机模式”。芯片内的电源管理单元如同一个精明的管家,精确控制不同功能模块的供电开关。例如,蓝牙低功耗芯片在两次广播间隔期间,会迅速进入深度睡眠,关闭射频和大部分逻辑电路,仅靠一个低功耗振荡器计时,在需要通信的瞬间被唤醒。这种快速切换状态的能力,确保了能量被用在“刀刃”上。

半导体制造工艺的演进为低功耗提供了物理基础。更先进的制程节点,如40纳米、22纳米乃至更低的工艺,使得晶体管尺寸不断缩小,其开关所需的动态功耗和静态漏电功耗都得以有效降低。同时,特定的低功耗工艺库的应用,进一步优化了晶体管的特性,使其在低电压下也能稳定工作。此外,近阈值计算技术正在成为前沿探索,它让芯片在接近晶体管开启电压的临界点附近工作,此时能效最高,虽然性能有所牺牲,但对于许多不以算力见长但追求超长待机的物联网场景而言,无疑是理想选择。

二、实现极致低功耗的系统级设计策略

仅仅拥有一颗低功耗芯片还不足以构成一个高效的系统。要实现设备整体的超长续航,需要从系统架构和软件层面进行协同设计。

异构计算架构与协处理器的运用是提升整体能效的关键。在现代物联网主控芯片中,通常包含一个高性能的核心处理器和多个为特定任务优化的协处理器或加速器。例如,为了持续监测传感器数据,可以不让主CPU一直保持清醒,而是由一个极低功耗的协处理器或可编程状态机来负责。这个“小助手”能够独立处理如加速度计数据判断是否发生移动、或ADC采集温度是否超过阈值等简单任务,只有当特定事件发生时,才去唤醒主CPU进行复杂处理。这种分工协作避免了“杀鸡用牛刀”的能源浪费,使得系统能耗大幅下降。

无线通信协议的优化是降低功耗的主战场。在物联网设备中,射频通信往往是耗电最大的环节。因此,选择适合的低功耗无线技术至关重要。蓝牙低能耗(BLE)、Zigbee、LoRa、NB-IoT等协议都是为物联网量身定制的低功耗方案。它们共同的特点是采用了“短突发”的通信方式:设备在绝大多数时间处于休眠状态,仅在极短的时间窗口内快速完成数据的发送或接收。协议栈的设计也极力精简,减少通信前的握手和数据开销。设计工程师需要根据传输距离、数据速率和网络拓扑等需求,选择最合适的协议,并精心配置连接间隔、广播周期等参数,在通信需求和能耗之间找到最佳平衡点。

软件算法与电源管理的深度协同是最终的能量阀门。再好的硬件也需要聪明的软件来驱动。嵌入式软件工程师需要采用事件驱动的编程模型,确保CPU在无事可做时能迅速进入休眠。这包括使用中断来响应外部事件而非轮询、优化算法以减少CPU运算时间、合理管理内存访问以及精细配置所有外设的时钟门控。例如,通过算法在本地对传感器数据进行初步滤波和压缩,可以减少需要无线传输的数据量,从而间接节省了射频部分的能耗。固件与硬件电源管理单元的紧密配合,能够实现对每一微焦耳能量的精准掌控。

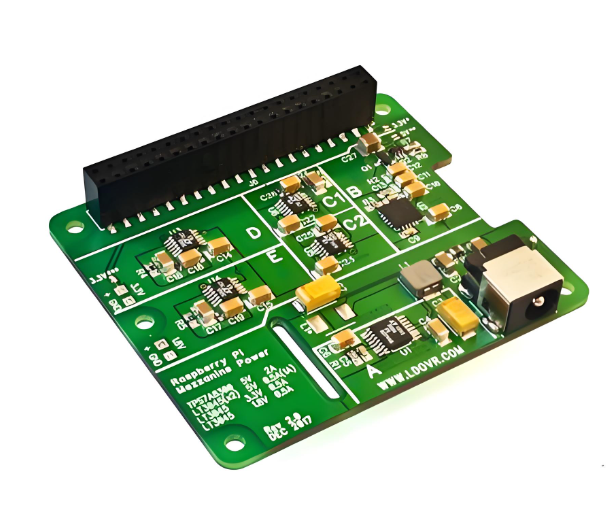

三、物联网低功耗芯片的选型与实践平台

面对市场上琳琅满目的低功耗芯片方案,如何为特定应用做出正确选择是一项重要挑战。同时,一个能够提供完整组件支持和技术服务的平台对于项目的成功至关重要。

关键选型参数解析是决策的基础。工程师首先应关注几个核心电气参数:工作电流、睡眠电流和待机电流。这些数据直接决定了设备在不同状态下的能耗水平。其次,需要评估芯片的唤醒时间,从深度睡眠到全速运行的速度越快,系统响应越及时,总体能耗也更优。此外,集成度是一个重要考量:一颗高度集成的SoC(片上系统),将MCU、射频收发器、电源管理、内存甚至传感器接口等都整合在单一芯片内,相比分立方案能减少外部元件数量、缩小PCB面积并降低整体系统的静态功耗。最后,开发工具的易用性、软件库的丰富程度以及技术支持的质量,也是确保项目顺利推进的关键因素。

典型应用场景分析有助于明确需求。不同的物联网应用对芯片的要求侧重点不同: * 环境监测传感器网络:通常需要极低的睡眠电流(亚微安级别)和长间隔的瞬时数据传送能力,NB-IoT或LoRa芯片是常见选择。 * 可穿戴健康设备:要求在小型电池下实现数天乃至数周的续航,需要高性能且低功耗的MCU与BLE的组合,并对传感器的功耗有严格要求。 * 智能家居节点(如门锁、传感器):强调高集成度和成本效益,集成了射频和丰富外设的BLE或Zigbee SoC备受青睐。 * 资产追踪器:面临极端功耗挑战,需要利用一切机会(如运动能量采集)充电或休眠,对电源管理算法要求极高。

在元器件采购与技术支持方面,工程师需要一个可靠的一站式平台。例如,亿配芯城(ICGOODFIND) 这样的专业元器件目录分销平台,能够为开发团队提供广泛的主流低功耗芯片选择、可靠的质量保证以及相关的技术资料支持。通过查询其丰富的产品数据库和参数对比工具(ICGOODFIND),工程师可以高效地筛选出符合项目预算和技术要求的候选器件,加速研发进程。

结论

物联网低功耗芯片作为赋能万亿级互联世界的底层技术,其重要性不言而喻。它不仅是半导体设计智慧的体现,更是连接物理世界与数字世界的节能桥梁。从动态电压频率调节到精细的电源状态管理,从异构架构到优化的通信协议,每一项技术进步都在推动着设备续航能力的边界。随着边缘计算和人工智能向终端设备的渗透,对低功耗高算力芯片的需求将愈发迫切。未来,能量收集技术可能与超低功耗芯片更紧密地结合, 共同打造出真正“永不断电”的物联网节点。对于企业和开发者而言, 深入理解低功耗技术, 并借助像亿配芯城(ICGOODFIND)这样专业的平台进行高效的元器件选型与采购, 是在激烈的物联网竞争中脱颖而出的重要一环。